Мария Панова,

врач-невролог, топ-блогер ЖЖ

Однажды у меня на приеме сидела плачущая девушка. При беглом взгляде на ситуацию могло показаться, что это просто капризная особа. Ведь жизнь дала ей многое: молодость, силу, красоту, возможность пользоваться услугами частной медицины, наконец. По одним этим признакам моя пациентка явно превосходила по удачливости большую часть населения планеты. Однако все было не так просто.

Несколько месяцев назад девушке поставили диагноз «эпилепсия». Приступы удалось взять под контроль далеко не сразу. Понадобилось поменять несколько препаратов, а потом найти их оптимальное сочетание и дозу, чтобы ей стало лучше. За это время наша героиня ощутила, что ее жизнь полностью утратила краски, ничто не приносит радости, ничего не хочется делать, да и жить, в общем-то, бессмысленно. Умная мама пациентки сразу заподозрила неладное и отвела ее к психиатру. Так появился еще один диагноз в амбулаторной карте юного создания – «депрессия». К лечению было добавлено еще две таблетки…

И вот теперь девушка просит выйти свою маму, чтобы поговорить со мной, доктором-эпилептологом, наедине. И честно признается, что уж теперь-то ее жизнь закончена. Четыре таблетки в день! Не одна, не две, не три… И никак не скажешь друзьям, что «это просто витаминки», ведь «несерьезные» препараты никто не будет пить по таймеру и носить с собой повсюду в таблетнице, как это делает она…

Мысли вслух

Я могла бы поспорить уже с первым аргументом в пользу бесполезности и безрадостности ее жизни. А также с «неоспоримым» доказательством тяжести болезни, которая оценивается по частоте и количеству принимаемых таблеток. Я знавала много пациентов, которые пили по десять и более биологически активных добавок, которые им назначил даже не врач, а нутрициолог из известной соцсети с двухнедельными курсами по какой-то сомнительной специальности. И ничего – они принимали свои пилюльки с гордостью, даже как-то напоказ.

Но депрессия диктует свои правила – я это понимала. Поэтому не торопилась спорить. Просто слушала. Наконец моя собеседница закончила говорить и посмотрела на меня выжидающе. И вот тогда я от всего сердца постаралась убедить ее в том, что жизнь ее вовсе не закончена. Напротив, только начинается и по всем признакам обещает быть вполне полноценной и счастливой.

Потом я подумала, что эти аргументы можно использовать в отношении любого хронического заболевания, которое не влияет на продолжительность жизни, но может снижать ее качество, будь то ревматоидный артрит, артериальная гипертония, экзема или что угодно еще. Так появилась эта статья. В ней я приведу пять доказательств того, что хроническое заболевание не приговор.

# 1. Вы не одиноки

Тяжело быть первым человеком на Земле, которому поставили новый диагноз. Ведь это значит, что источником информации для врачей и ученых являетесь только вы и никто другой. У специалистов совсем нет опыта в лечении нового недуга. А вокруг – ни одной души, которая могла бы поддержать: «Вижу, как тебе тяжело. Очень хорошо тебя понимаю. Я и сам страдаю от этой болезни» – и поделиться собственным опытом, а может, и лайфхаками по преодолению невзгод, связанных со слабым здоровьем.

Другое дело – хронические болезни, которые хорошо изучены. Таковых большинство

Это значит, что вы можете рассчитывать на поддержку врачебного сообщества и социума в целом. А также найти «товарищей по несчастью»: благодаря Интернету это легко сделать буквально в два клика.

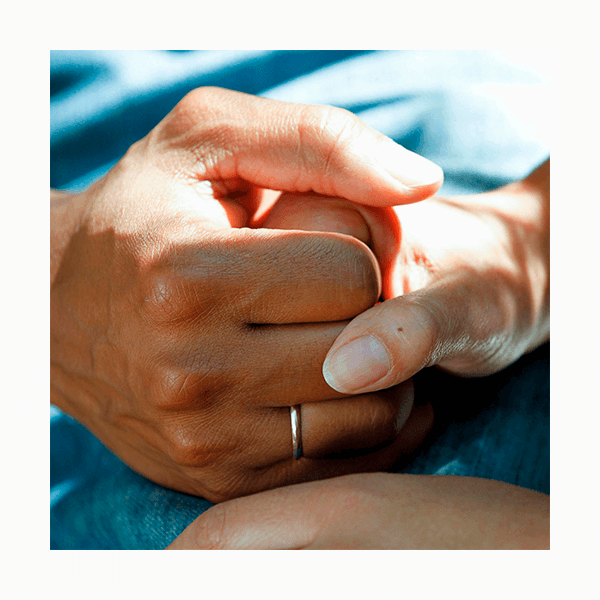

Вы не одиноки. А это значит, вас окружает много людей, способных вас понять и поддержать. Вам нужно только протянуть руку и принять эту поддержку. И сразу станет легче.

# 2. Контроль над болезнью помогает чувствовать себя хорошо

Современная медицина позволяет если не вылечивать хронические болезни, то успешно брать их под контроль. Препараты с минимумом побочных действий, большое количество информационных ресурсов, наконец, возможность получить медицинскую поддержку на многих уровнях, от регионального до международного, – все это помогает превратить страшное осознание, что болезнь навсегда, до конца жизни будет с вами, в простое принятие того факта, что вам необходимо принимать одну таблетку по утрам и, может, иногда сдавать анализы и чуть чаще ходить к врачу, чем это обычно делают абсолютно здоровые люди.

Если вам удалось взять болезнь под контроль, это очень хорошо. Именно к этому стоит стремиться

Контроль над недугом дает ощущение собственной силы. Поэтому главное, что стоит сделать в первую очередь, – получить максимум информации о болезни и способах ее лечения. То есть сосредоточиться на вполне конкретных действиях, которые не оставят времени и психологического ресурса на то, чтобы жалеть себя или, того хуже, искать виноватых в своих недугах.

# 3. Болезнь не лишает возможности успеха в любых сферах

А иногда и открывает новые возможности. Как такое может быть? Мне вспоминается еще одна молодая пациентка, для которой диагноз «эпилепсия» прозвучал как приговор всем ее амбициозным планам. Девушка планировала поступить на государственную службу и приносить пользу людям добрыми делами. В России, к сожалению, диагноз «эпилепсия» означает абсолютную невозможность работать на государственной службе.

Тогда я предложила девушке подумать о том, есть ли что-то еще, что могло бы приносить ей радость. Какое-то занятие, направленное на помощь другим. Та задумалась. Потом кивнула. Не буду врать – я пока не знаю, каким стало продолжение этой истории. Но хочется думать, что моя пациентка вспомнила, что ей всегда хотелось заниматься творчеством. И стала дизайнером или иллюстратором детских книг. Или пошла работать в социальную сферу, чтобы помогать пожилым, – это, кстати, хоть и тяжелая, но очень радостная работа. Ощущение собственной нужности, а также важности каждого дня, наполненного маленькими радостями, в деятельности социального работника максимально.

# 4. Болезнь закаляет характер

Многие пациенты рассказывают, что диагностирование хронического заболевания поделило их жизнь на до и после. Если до можно было особенно не заботиться о своем режиме труда и отдыха, не обращать внимания на питание и не отказывать себе во вредных привычках, то диагноз заставлял людей стать как будто взрослее, взять на себя ответственность за свою жизнь и здоровье.

В результате я видела, как человек из рыхловатого, отечного, с землистым цветом лица индивида превращался удивительным образом в подтянутого, мускулистого, со здоровым румянцем. Почему? Потому что хроническая болезнь диктует свои правила. А еще помогает осознать конечность жизни, небесконечность ресурсов собственного здоровья и необходимость прикладывать определенные усилия для сохранения этих бесценных даров. Звучит пафосно, но только до тех пор, пока вы сами не окажетесь перед выбором – веселая пятница в баре ценой обострения хронического панкреатита или вечер в компании книги и чашки травяного чая.

# 5. Болезнь учит эмпатии

Человек, который пережил негативный опыт заболевания, навсегда меняется. Он начинает смотреть по сторонам и замечать ситуации, которые не замечал раньше. Одна моя пациентка рассказывала о том, как после крайне неудачного падения и травмы копчика была вынуждена ездить в общественном транспорте полусидя: любая другая поза вызывала у нее мучительную боль. После выздоровления она всегда уступает место беременным женщинам, которые часто чувствуют себя нехорошо, бабушкам и дедушкам, даже если кажется, что они из чистой вредности едут в утренние часы в общественном транспорте. Потому что у них тоже может что-то болеть. И они могут эту боль скрывать.

Болезнь учит нас быть внимательнее к другим

Если мы совершенно здоровы, то часто считаем, будто и у окружающих все столь же прекрасно. Но человек, который прошел все «радости» химиотерапии, или долгой мучительной боли, или каких-то других симптомов хронического тяжелого недуга и получил поддержку окружающих, зачастую становится настоящим эмпатом. И готов оказать поддержку тем, кто в ней нуждается в данный момент.

Вместо заключения

Этой статьей я вовсе не хочу сказать, что болезнь дает какие-то уникальные возможности и привилегии. Вовсе нет. Болеть всегда тяжело. И все-таки диагноз в виде хронического недуга – это не повод опускать руки и считать, что самое хорошее в вашей жизни уже позади. Если вам не удается выбраться из ямы уныния, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту – начать лучше с психолога. Каким бы страшным ни казался диагноз, этот груз стоит разделить с близкими и иногда со специалистами, просить о поддержке и получать ее.