О тех, кто научил меня быть ученым

Моя научная судьба – это не только упорный труд, открытия, звания и публикации. Это прежде всего встреча с учителями – великими учеными, каждый из которых оставил в моей душе не след, а стержень. Они формировали мой научный вкус, мою требовательность к себе, мое уважение к истине и мою непоколебимую веру в силу российской науки.

Сегодня я говорю о них – с благодарностью, восхищением и любовью.

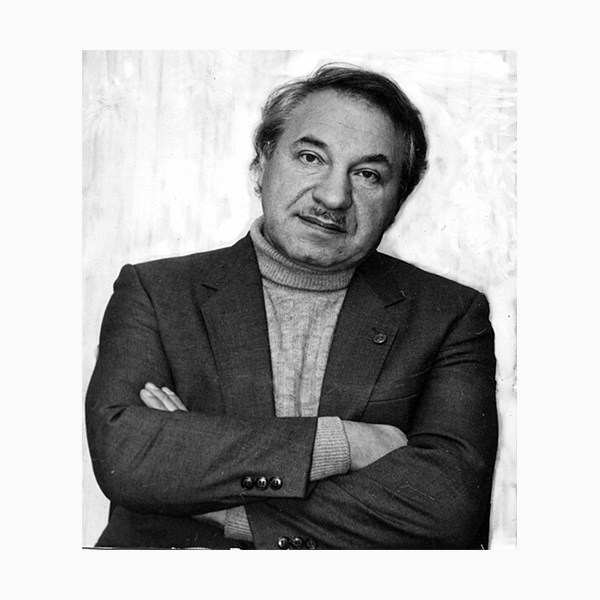

В 1958 году окончил геологический факультет (кафедра геохимии) МГУ, ученик академика А. П. Виноградова. Его научный путь был связан с Институтом минералогии, геохимии и кристаллографии редких элементов (ИМГРЭ), где он стал ведущим научным сотрудником и признанным экспертом Госплана и ГКЗ СССР.

С 1973 года – профессор и заведующий кафедрой минералогии и геохимии в МГРИ, с тех же лет – научный руководитель Минералогического музея им. В. И. Вернадского. Именно там, в атмосфере научной дисциплины и предельной точности формулировок, я прошла свою главную закалку как исследователь.

Минеев – один из крупнейших специалистов по редким и радиоактивным элементам. Он исследовал закономерности перераспределения редких элементов в породах различных метаморфических фаций и пегматитах, открыл новые типы редкометалльных руд, описал два новых минерала и дал науке фундаментальные открытия, зарегистрированные официально в СССР. Его вклад сделан не только в теорию, но и в практику: Минеев был первооткрывателем месторождений, которые позже стали основой сырьевой политики страны.

Он открыл и изучил систему спектров лантаноидов, экспериментально доказал закономерности их фракционирования, впервые описал накопление иттрия в объектах морского генезиса. Имя Минеева стоит рядом с другими гигантами науки: Григорьевым, Шафрановским, Когарко, Беусом. В 1990-х годах он стал организатором и первым президентом Российской академии естественных наук (РАЕН).

Дмитрий Андреевич Минеев был не просто моим научным руководителем – он стал для меня символом высших научных стандартов, которые я сохраняю в своей работе до сих пор. Его строгость, его преданность теме, его способность разглядеть закономерность в хаосе природных систем – это не просто педагогика, это школа характера.

Минеев был человеком удивительной зоркости как в геологии, так и в людях. Дмитрий Андреевич увидел во мне будущего исследователя и дал мне возможность расти под его крылом. Его научная школа научила меня искать не очевидное, а важное. Быть скрупулезной, но при этом смелой. Идти в глубину, не боясь сделать первый шаг туда, где еще не ступала нога исследователя.

Он видел, как я шла по своему пути – без связей, без протекции, но с внутренним знанием своей ценности и цели. И именно это вызывало у него уважение:

Вы не просите – вы создаете. Это путь лидера в минералогии драгоценных камней. И именно таким женщинам по плечу вести за собой отрасли, школы, идеи. Россия нуждается в стойких, умных и красивых. В таких, как вы

И когда мне казалось, что я одна против системы, именно его слова давали мне внутреннюю твердость:

Вы из тех, кто не склоняет головы. Это не гордость – это осознание своей миссии в российской геммологии

Когда я готовилась к защите своей кандидатской диссертации на тему «Изменение окраски алмазов при их обработке в бриллианты», профессор Д. А. Минеев поддержал меня такими словами на ученом совете МГРИ:

Я сразу понял: передо мной не просто аспирант, а человек, способный видеть кристаллические решетки как биографии камней. Она не искала простых ответов, она ставила неудобные вопросы – и это был ее стиль с первого дня

Нона Дмитриевна – редкий случай, когда наука, искусство и характер работают в резонансе. Она никогда не довольствовалась поверхностным пониманием – ее интересовали процессы, идущие в самом сердце природного алмаза

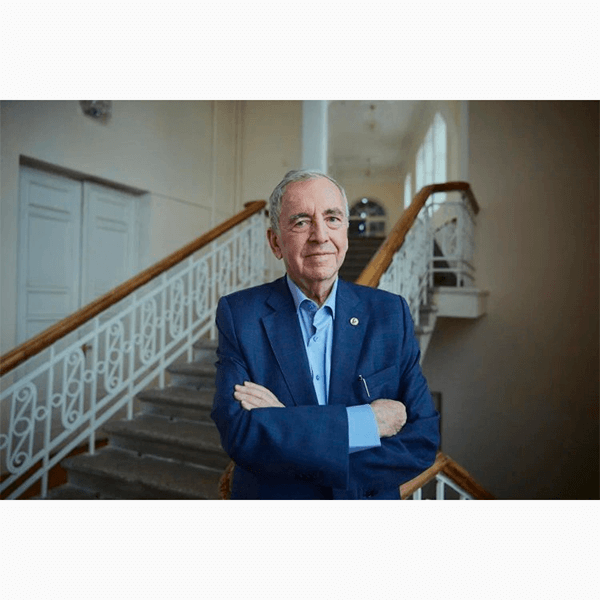

Феликс Витольдович Каминский – выдающийся ученый, член-корреспондент РАН, посвятивший жизнь алмазам не только как драгоценным камням, но и как глубинным носителям знаний о строении Земли.

С Феликсом Витольдовичем мы были связаны не только научным интересом к минералогии алмазов. Он стал для меня примером ученого мирового уровня, который не потерял связь с отечественной школой геммологии. Он научил меня смотреть на алмаз не как на товар, а как на феномен природы и культуры. Его подход к диагностике и оценке этого камня стал основой моей докторской диссертации.

Каминский первым начал систематическое изучение алмазов, содержащих включения минералов из нижней мантии Земли – области на глубине более 660 км, куда невозможно добраться никакими другими способами. Эти включения позволяют узнать состав, давление и температуру на глубинах, где никто и никогда не был. Более того, многие из этих минералов ранее не были известны в природе и даже не имели названий. Только позднее, когда такие же минералы обнаружили в метеоритах, их описали официально. Это делает работы Ф. В. Каминского фундаментальными для понимания строения Земли. Благодаря его исследованиям алмазы стали не просто ювелирным сырьем, а природными «капсулами времени», доносящими информацию из самых недоступных глубин планеты.

«Мне повезло, что я занялся алмазами», – говорит он. Алмаз для него – не просто минерал, а уникальный носитель информации о тайнах нашей планеты. Включения в алмазах раскрывают структуру мантии и даже ядра Земли. Каминский стал первооткрывателем минералов, ранее неизвестных науке, находя их только в алмазах.

Его исследования охватывают Россию, Африку, Южную Америку. Он стоял у истоков открытия Архангельской алмазоносной провинции. Его страсть к минералогии началась… на свалке у минералогического музея, где школьником он собирал кристаллы. И эта детская страсть выросла в блестящую научную карьеру.

Феликс Витольдович Каминский – человек исключительного научного дара и интуиции, обладающий способностью видеть структуру вещества там, где другие видели только камень. Его глубокие познания и тончайшее понимание природы минералов не просто вдохновляли, они задавали вектор деятельности целым поколениям ученых.

Он является редким ученым, в котором сочетаются строгость мышления и щедрость в передаче знаний. Феликс Витольдович умел по-настоящему видеть человека. Когда я, еще молодая исследовательница, впервые представила ему результаты своей работы, он посмотрел на меня внимательными, глубокими глазами и произнес:

Вы мыслите как минералог. Это редкое качество. И этому не научить – это внутри. Не теряйте его. Россия нуждается в таких специалистах

Каминский называл меня надеждой российской минералогии, и я помню, как однажды, после научной конференции, он тихо сказал:

Вы одна из немногих, кто способен не просто описывать камень, а слышать, что он говорит. Это дар. Развивайте его, и вас будут слушать, как я сейчас

Это признание я храню как драгоценность. Каминский не был щедр на комплименты, и именно поэтому каждое его слово имело вес. Он поддерживал меня в самые ответственные моменты, внимательно следил за развитием моей научной карьеры и, несмотря на свою занятость, всегда находил время ответить на мои вопросы.

Но главное – он верил в меня как в профессионала, как в женщину-наставника для будущих поколений геммологов. Именно Феликс Витольдович стал тем человеком, чья вера стала для меня трамплином. Его уважение – честь, которой я горжусь. В своих откровенных разговорах вне стен научных заседаний Каминский не раз отмечал мою, как он выражался, «внутреннюю дисциплину, выточенную, будто огранка бриллианта». В его глазах наука была не только профессией, но и формой духовной аристократии, и именно это он видел во мне:

В вас благородство старой школы. Такое не купишь, не скопируешь и не симулируешь. Это передается с кровью, с книгами, с одиночеством в лаборатории. Вы – аристократ духа, Нона Дмитриевна

Однажды после жесткой защиты одного из проектов, когда атмосфера в зале напоминала скорее шахматный турнир, чем научную дискуссию, Феликс Витольдович подошел ко мне и сказал:

Вы не просто держитесь – вы держите планку для всех. Вас невозможно сбить с курса, и в этом ваша настоящая сила. Вас будут провоцировать, проверять, испытывать. Но знайте – вы уже выдержали то, что другим не по силам

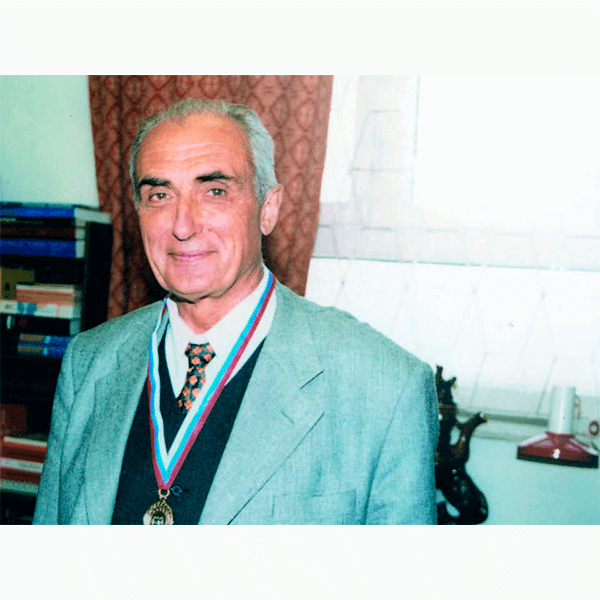

Виктор Алексеевич Харченко – один из создателей современного подхода к эколого-экономическому моделированию природопользования. Его вклад в развитие научной школы устойчивого развития угледобывающих регионов невозможно переоценить. Его ум, дисциплина и стратегическое мышление оказали влияние на поколения исследователей в отечественной науке и не только.

С Виктором Алексеевичем я встретилась в период становления моих управленческих и исследовательских компетенций. Его глубокое понимание эколого-экономических систем, стратегического моделирования и социальной устойчивости угледобывающих регионов впечатляло даже бывалых ученых. А меня, молодую и амбициозную, он всегда воспринимал как часть будущего научной школы, которую сам создавал.

Когда Нона Дмитриевна выходила на трибуну со своей докторской, в зале наступила тишина. Я наблюдал не просто защиту – я наблюдал событие. Это был интеллектуальный марш. Каждый ее тезис – как точно пущенный стрелецкий залп. Я тогда понял: перед нами лидер новой формации, женщина, за которой пойдут и мужчины, и профессура

После защиты моей докторской диссертации Виктор Алексеевич произнес:

Нона Дмитриевна не просто специалист, она прирожденный стратег. В ее мышлении соединяются академическая строгость и природная женская интуиция, которая на шахматной доске научных и управленческих решений делает ее фигуру ферзем

Он дал мне второй старт уже как зрелому ученому. Поддержал меня на защите докторской, но главное – помог мне соединить научный анализ и системный подход с практическими задачами ювелирной отрасли. Его школа показала, что экономику драгоценного камня нельзя изучать отдельно от его символического и культурного значения.

Он умел видеть в человеке не только потенциал, но и силу характера, формировать у тех, кому передает знания и опыт, мышление государственного масштаба. С подачи профессора Харченко я впервые взглянула на минералогию как на пространство решений не только научных, но и социально-экономических, где каждое открытие должно нести ответственность за будущее.

Он не раз говорил, что видит во мне представительницу «нового академического аристократизма» – не в титуле, а в поведенческом коде, в умении держать слово, управлять временем и создавать профессиональную среду, способную развиваться и в условиях вызова, и в эпоху перемен.

В Дроновой я всегда чувствовал породу. Такие женщины – кость российского научного дворянства. Сдержанная, выносливая, умеющая ждать, но всегда знающая, когда ударить точно в цель

Многие ученики вспоминают Харченко как основателя направления, наставника с колоссальным стратегическим видением и международной перспективой. Но для меня он остался учителем, который верил в мою силу – и знал, что я не подведу.

Приведу еще несколько высказываний профессора В. А. Харченко, памятных и дорогих мне:

Когда я впервые услышал доклад Дроновой, я сказал себе: это не студентка – это будущий реформатор в минералогии. Сильная рука, ясная мысль и, главное, чувство долга перед профессией

Я знал многих женщин в науке, но таких, как Нона Дмитриевна, – единицы. Она сочетает дисциплину горного инженера с интуицией художника и преданностью делу, которую я считал уже ушедшей натурой

С благодарностью моим учителям

Становление ученого не одиночный путь. Это дорога, где встречаются наставники, оставляющие глубокий след, – те, кто не только передает знания, но и формирует масштаб личности. В моем научном восхождении – от художника до профессора, от исследователя до эксперта, от ученицы до председателя Коллегии экспертов в области геммологии – были учителя. Настоящие. Сегодня я с благодарностью вспоминаю каждого из них.

Мои учителя не только открыли мне доступ к знаниям, но и воспитали во мне настоящего ученого и педагога. Их доверие, их критика, их уважение стали для меня надежной опорой. Я храню и передаю их наследие в каждом научном тексте, в каждой экспертной оценке, в каждом слове, которое говорю студентам. Их портреты – в моей памяти, а их заветы – в моей работе.

Мудрость, мужество и масштаб – вот три начала, которые наставники во мне разбудили. И теперь, продолжая их дело, я стараюсь быть учителем для других. Не просто передавать знания, а зажигать огонь научного поиска, как когда-то зажгли его во мне они.